李金城先生是福建安南人,1926年出生於上海,1949年隨部隊來臺。1955年中尉退伍後,在萬盛街至臺大公館附近擔任三輪車夫,也到其他地方當挑水泥工。因其個性老實受周家賞識,便介紹養女周秋涼給跟他認識,並安排兩人於1958年成婚。李媽媽1941年於臺北木柵出生後過戶給生父的好友,從小與養父的家庭居住在臺北萬盛街。李媽媽從青少年時期就開始到各處工作兼差,因而認識許多人。她十七歲結婚後,一位非常照顧她的農業試驗所主管便安排李伯伯到所內的總務課擔任技工,並分配一間位在位在蟾蜍山山腰的宿舍。

蟾蜍山農業試驗所上排宿舍是由畜牧場的豬圈改建,但李家配得的住處是屬於公廁,一開始是由農試所的主管雇工人在公廁後訂一張木頭床,搭建簡易的家屋;之後才集結家人、親戚與朋友們協力,包括李伯伯預支薪資、李媽媽的兄弟姐妹出錢出力幫忙,陸續整理出飯廳、客廳與廁所等空間;幾年後又加蓋二、三樓空間及一樓廚房。家屋改造期間為節省經費,每當建材運送到山腳下,李家就會連夜將紅磚等材料搬到家屋內,準時讓工人隔天早上能進場施工,以減少搬運費與工時支出;一樓到三樓的地磚,則是由李姐一人用海綿刷水泥。家屋還未整建前,颱風來襲時擔心土石流,一家大小有時會到外婆家暫住一兩晚,也曾到農業試驗所避風雨。

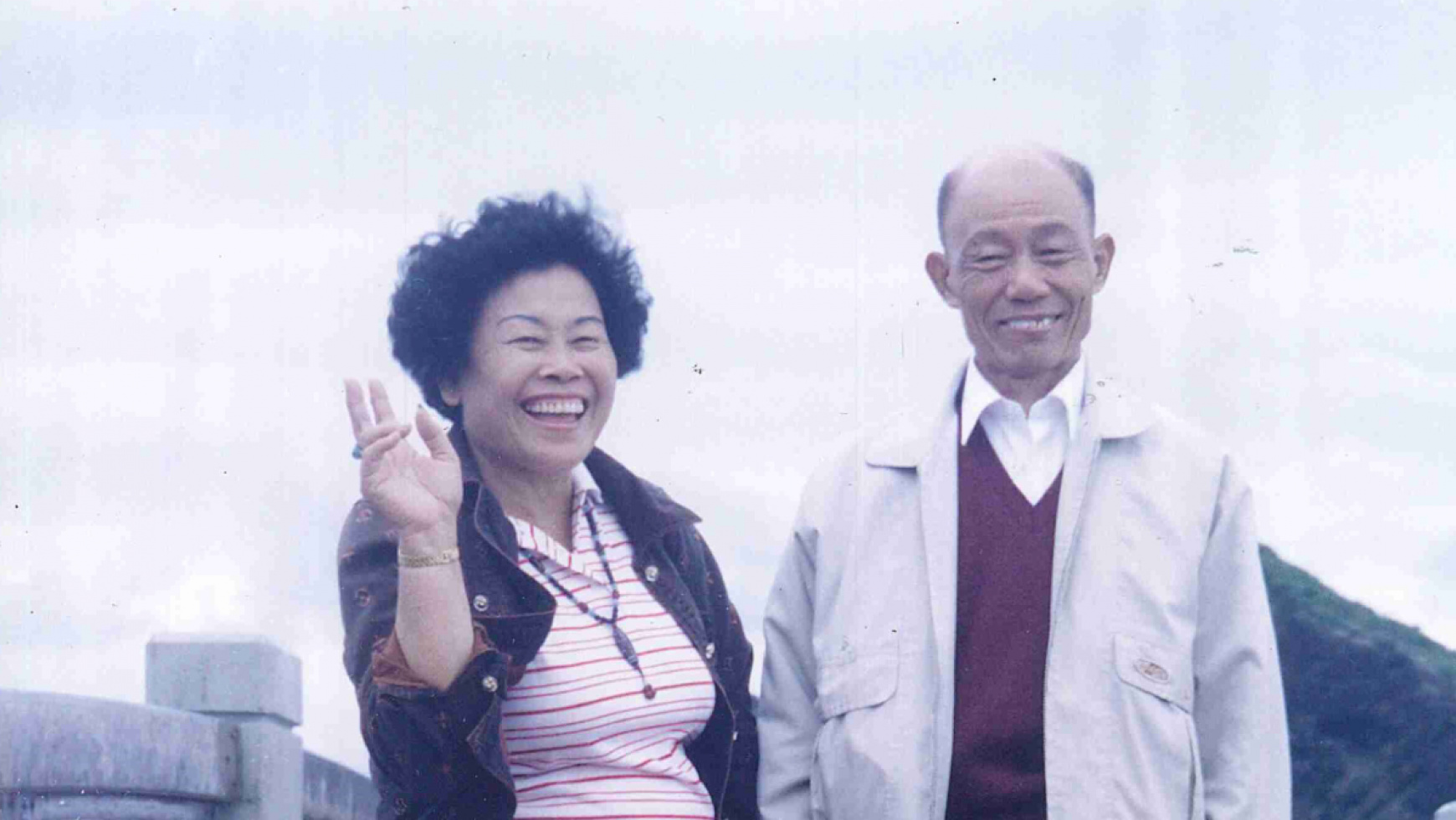

李伯伯非常能幹,無論是水電、裁縫、土木,他都能處理,有時還幫鄰居修屋頂和水電。為了家庭生計,1969至1976年他還在美商通用電子公司電解電容器製造廠擔任大夜班主任管理員;農試所遷至霧峰後,他考量家庭因素便申請退休,之後陸續於不織布工廠、橡樹公司、建設公司,擔任股長或管理員。喜歡攝影的李伯伯也常以家人為模特兒,留下許多生活照,以及記錄蟾蜍山地景的珍貴歷史照片。李媽媽婚後則到家戶打掃煮飯賺取生活費;她的手藝極佳,拿手菜包括糙米雞、麻油雞、粽子、饅頭、水餃、韭菜盒、炒米粉等,食材則是每週會坐公車到中央市場採買,她覺得那裡東西多又便宜。

李姐在蟾蜍山出生,是家中年紀最小的孩子,小時候會幫媽媽分擔家務,也協助家屋整建。週六李姐李偶爾會跟著李伯伯去農試所值班,每當她經過一棟存放許多蛇類標本的建築時,都怕得不敢靠近。李姐結婚時就在臨住家前的空地擺桌辦喜酒,婚後後一度搬到外面生活,後來為照顧父母親又舉家搬回農試所宿舍。李姐很喜歡蟾蜍山的環境,這裡對小孩相對友善,有地方跑跳還能親近大自然,周邊的鄰居也相互熟識,小孩從小與這些鄰居長輩互動對成長有所幫助,是教育裡重要的一環。2022年宿舍被臺灣科技大學收回,李家現改遷到前軍眷宿舍煥民新村整建後的房子。